“Hace un año y medio mi esposo sufrió un terremoto en su cuerpo, y nosotros en nuestras vidas”, cuenta a telefenoticias.com.ar Elsa, quien venía percibiendo que su esposo, Néstor Scaparone, hacía días que no era el mismo de siempre: estaba más callado y algo deprimido.

“Estábamos tomando mate y de pronto vi que se quedó duro. Le pregunté qué le pasaba y no me respondió. De repente, se le empezó a inclinar la cabeza hacia la derecha, y Lola, nuestra perra, empezó a ladrar y a lamerle la mano inmóvil”, recuerda Elsa. Ese fue el primer ataque cerebro vascular (ACV) que tuvo Néstor, quien se vio obligado a dejar de trabajar en su pequeña empresa familiar, a la que iba sin descanso seis días a la semana, a veces también siete.

Néstor es hipertenso, pero estaba controlado médicamente. No tenía tiempo para la actividad física, siempre dedicado a la responsabilidad de llevar adelante su empresa y cuidar del bienestar de su familia. La ambulancia llegó rápido; ése no fue el problema: el inconveniente sobrevino después, cuando en una clínica privada del barrio porteño de Flores el médico de guardia le dijo que lo veía bien, le dio una medicación y también el alta. A partir de allí, Néstor tuvo cuatro ataques más. Estuvo cuatro veces al borde de la muerte, y hoy se rehabilita en ALPI para recuperar lo que más pueda de movilidad, dado que la discapacidad motriz y la pérdida de independencia para hacer las cosas más elementales fue una de las huellas visibles que dejó en su cuerpo el paso de aquel terremoto.

El ACV es la segunda causa de muerte en el mundo y la primera de discapacidad. En nuestro país hay cifras alarmantes: ocurre un caso cada cuatro minutos. Pero no se trata de una enfermedad exclusiva de la modernidad: Hipócrates, médico de la Antigua Grecia y conocido como “el padre de la Medicina”, lo describió hace más de cinco siglos como el “inicio repentino de parálisis”.

¿Qué es el ACV?

“El ACV es una condición producida por la interrupción brusca en el flujo sanguíneo del cerebro”, explica Facundo Manes, el reconocido neurólogo y neurocientífico argentino, presidente de la Fundación INECO. Por ende, “como el cerebro deja de recibir el oxígeno y los nutrientes necesarios, es posible que muera el tejido cerebral. Este daño puede ocasionar la pérdida de las funciones que dependen de la parte afectada del cerebro”. Si se produce porque se obstruye una arteria cerebral, se denomina “isquémico”. La mayoría de los ACV pertenece a este tipo. En cambio, cuando se rompe una arteria cerebral y se forma un hematoma en el tejido, se trata de un ACV “hemorrágico”.

La incidencia del ACV es mayor en los hombres, aunque en las mujeres suele ocasionar más muertes. Otro elemento de su prevalencia es la edad: ser mayor de 55 años incrementa las probabilidades.

¿Se puede prevenir el ACV?

Un ACV no se trata de un accidente, sino de un ataque. Un accidente es un suceso no planeado. Como ataque, hay mucho que se puede hacer para prevenirlo. La buena noticia es que el 80% de los ACV son prevenibles.

La Dra. Jésica Ferrari (MN: 133706), de la Clínica de Neurorrehabilitación de INECO, remarca las principales condiciones médicas que pueden aumentar el riesgo: “la principal es la hipertensión; también la alteración de los lípidos sanguíneos (colesterol, triglicéridos), la enfermedad carotídea, la diabetes, las arritmias cardíacas, enfermedades de las válvulas del corazón, trastornos hematológicos y apnea del sueño”.

Las recomendaciones para prevenir un ACV son:

- Controlar la presión arterial.

- Dejar de fumar.

- Realizar actividad física.

- Seguir una dieta saludable, evitando excederse en la sal y las grasas saturadas, y manteniendo un peso adecuado.

- Mantener niveles adecuados de colesterol y glucemia.

- Realizar un control cardiológico, ya que hay alteraciones como la Fibrilación Auricular que pueden causar un ACV.

- Dormir bien.

“Ciertos estilos de vida pueden elevar el riesgo, por ejemplo, el tabaquismo, el uso de algunos anticonceptivos (especialmente en mayores de 35 años y fumadoras), el uso a largo plazo de la terapia de reemplazo hormonal (por ejemplo, para el manejo de la menopausia), la inactividad física (sedentarismo), la obesidad y el abuso de drogas”, remarca Ferrari.

Otro factor de riesgo es “cuando alguien usa en forma excesiva descongestivos nasales que contienen la droga pseudoefedrina”, agrega María Cristina Zurrú, neuróloga del Hospital Italiano.

En tanto, desde la Fundación Cardiológica Argentina (FCA) observan que es importante tener en cuenta que todas las personas corren algún riesgo de tener un ACV o un infarto cardíaco. No obstante, las más propensas serán aquellas que tengan un mayor número de factores de riesgo. Por lo tanto, “el control de los factores de riesgo se vuelve fundamental ya que muchos no producen síntomas durante años. Para esto, la consulta médica periódica y llevar una vida saludable son clave en la prevención”, remarca su presidente, el Dr. Jorge Tartaglione.

El problema es que “la gente suele ir al médico cuando ya tiene síntomas: uno puede estar hipertenso o tener la glucemia alta, y no darse cuenta hasta después de mucho tiempo, por lo que con cosas simples como una rutina habitual de análisis de laboratorio, un electrocardiograma y un examen físico, se pueden prevenir enfermedades importantes a futuro, tanto a nivel vascular como cardiológico”, explica Zurrú.

Algunos de los factores de riesgo que no podemos modificar son:

- La edad.

- Antecedentes familiares con ataques cerebrales.

- Infartos silentes en las neuroimágenes.

- Haber sufrido ataques cerebrales previos.

Tiempo es cerebro

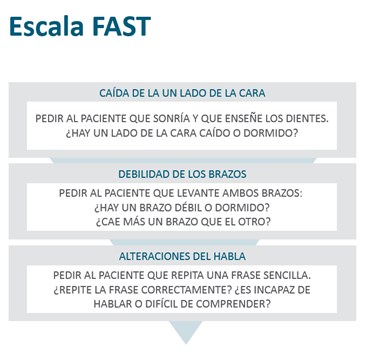

Si no se pudo prevenir, es vital reconocer los síntomas para poder ayudar inmediatamente a una persona que está teniendo un ACV. Este cuadro sintomático crucial para una atención urgente es llamado en inglés “FAST” (Rápido), como recordatorio de las tres pruebas que se le deben hacer a una persona que se sospecha está teniendo un ACV, y que se corresponde con las letras de las palabras “Face” (rostro), “Arm”, (brazo) y “Speech Time” (habla).

Para colaborar con la concientización y reconocer los síntomas, Telefe Noticias elaboró una serie de spots junto al neurocientífico Facundo Manes:

¿Sabías que hay una forma fácil y rápida de detectar si alguien está sufriendo un #ACV?

— INECO (@INECOArgentina) 29 de octubre de 2018

Gracias @ManesF @telefenoticias #DiaMundialDelACV #DiaDelACV pic.twitter.com/lFk3X0Dpx6

#DíaMundialDelACV En Argentina, se produce un #ACV cada 4 minutos... Existe una forma de darnos cuenta cuando alguien está sufriendo un #ACV: habla, brazos y sonrisa. Te lo explican @ManesF @Cris_noticias y @barilirodolfo #DíaDelACV pic.twitter.com/XWwTUnoZXZ

— Telefe Noticias (@telefenoticias) 29 de octubre de 2018

Estos tres pasos sencillos para detectar síntomas de alarma y generar una atención urgente consisten en lo siguiente: le tenemos que pedir a la persona que sonría o muestre los dientes, y ver si la boca es simétrica; que levante los brazos paralelos hacia adelante y ver si uno de ellos se cae; por último, pedirle que repita una frase y ver si lo hace correctamente.

Otros síntomas que puede tener un paciente que está cursando un ACV son mareos súbitos e inestabilidad, pérdida de la visión en uno de los ojos o dolor de cabeza muy intenso.

¿Qué hacemos si estamos al lado de una persona que está teniendo estos síntomas?

“Tenemos que llamar rápidamente a Emergencias o al 107, explicar que estamos junto a una persona que puede estar teniendo un ACV y que necesitamos una ambulancia inmediatamente”, destaca el Dr. Adolfo Savia, especialista en emergencias, quien trabaja para mejorar la atención de pacientes con ACV siguiendo la metodología “Angels”, propuesta por la European Stroke Organisation (ESO), para disminuir la discapacidad y la tasa de mortalidad mejorando los sistemas de emergencia y la atención sanitaria.

Sucede que a veces los servicios de emergencia no tratan al ACV como una enfermedad de alto riesgo, y es prioritario que lo hagan porque, por ejemplo, cuando se produce un ACV isquémico de gran vaso típico, por cada minuto que pasa se destruyen 1,9 millones de neuronas y más de 14 millones de sinapsis, que son vitales intersecciones entre las neuronas.

En comparación con la tasa de pérdida de neuronas por el envejecimiento normal, el cerebro isquémico sin tratamiento envejece 3,6 años por hora. Cuanto antes llegue a la guardia, mejor pronóstico tendrá el paciente.

Es importante además que ya desde la ambulancia se contacten con el Centro de Salud al que lo están derivando para ver si tiene tomógrafo disponible. Tiene que ser un centro “Stroke- ready” preparado para atender este tipo de casos.

Cada minuto cuenta: la Media Hora Dorada

En Noruega se realizó un estudio reciente llamado “The golden hour of acute ischemic stroke” (La hora dorada del ictus isquémico agudo) y se hicieron cambios sistemáticos en la “cadena de asistencia del ACV” para disminuir los tiempos de latencia entre cada eslabón de la cadena asistencial desde que el paciente con ACV llega a la guardia. Lograron así un aumento en el número de pacientes tratados con trombólisis intravenosa durante la “Hora Dorada” (los 60 minutos posteriores al inicio de los síntomas), que condujo a excelentes resultados en todos los pacientes, independientemente de la edad y la comorbilidad preexistente. Una atención rápida y eficaz salva neuronas, disminuye la discapacidad y salva vidas.

“Todos los profesionales que nos dedicamos a combatir el ACV tendemos a acortar los tiempos. Hace diez años estábamos contentos si tratábamos de tener todos los estudios del paciente en menos de una hora. Hoy por hoy ese tiempo nos parece mucho y estamos tratando de mejorar nuestros procesos internos para que desde que el paciente pasa la puerta del hospital hasta que uno pueda tener el diagnóstico no pasen más de 30 minutos. Y eso está ocurriendo en todas partes del mundo: cada vez más se tiene en cuenta que el ACV es “tiempo dependiente”: cuanto antes mejor. Cada minuto cuenta”, sostiene el Dr. Manes.

#DíaMundialDelACV Existe una forma de darnos cuenta cuando alguien está sufriendo un #ACV: habla, brazos y sonrisa. Te lo explican @manesf @gisebu @nachogiron @mikkilusardi @davidrotemberg y @miguelbossio #DíaDelACV pic.twitter.com/IpewFhwWsF

— Telefe Noticias (@telefenoticias) 30 de octubre de 2018

El tratamiento varía según el tipo de ataque cerebral y el tiempo transcurrido desde que se desencadena. Si el ataque ocurrió dentro de las primeras tres horas de transcurrido el episodio, a menudo se usan medicamentos antitrombolíticos.

Es una enfermedad muy fluctuante: hay algunos pacientes que tienen crisis espontáneas del coágulo por lo que al disolverse espontáneamente pueden quedar sin síntomas. Esto pasa en los casos de ataque isquémico transitorio. Algunos pacientes que tienen ACV no tan severos pueden revertir la sintomatología e ir mejorando paulatinamente. Lo más importante en la primera hora para limitar el daño es tratar de saber por qué pasó.

El camino de la rehabilitación y los desarrollos a futuro

“En agosto tuve un ACV y lo detecté enseguida”, cuenta Miriam Ortiz, quien conserva la fuerza y el dinamismo de quienes le ponen garra a la vida. “Tengo hipertensión y además había estado tomando muchos antigripales. Esa tarde sentía que las piernas se me trastabillaban como si estuviera borracha. También tenía un brazo y la mitad de la cara dormidos”, agrega.

Como Miriam vive sola, llamó a un colega de trabajo. Cortó la llamada y se desmayó. Su compañero fue su ángel de la guarda: llamó inmediatamente a Emergencias. Hoy a sus 54 años se aboca a su rehabilitación para poder recuperar la movilidad en la parte izquierda de su cuerpo. Confía en seguir trabajando duro con los ejercicios para poder caminar nuevamente sin asistencia.

Un 70% de las personas que sufren ataques cerebrovasculares tienen secuelas. La mejoría de las secuelas se da con paciencia, esfuerzo y rehabilitación.

#DíaMundialDelACV Existe una forma de darnos cuenta cuando alguien está sufriendo un #ACV: habla, brazos y sonrisa. Te lo explican @ManesF @milcastellini @nicorepetto1 #DíaDelACV pic.twitter.com/xCUV0JeHjm

— Telefe Noticias (@telefenoticias) 29 de octubre de 2018

“Entre las secuelas más comunes del ACV se encuentran las que comprometen distintos dominios neurológicos afectando la motricidad, la sensibilidad, el habla, el lenguaje, la deglución, la vista, las funciones cognitivas y el ánimo, entre otras. Por otra parte, 18% de los casos vuelve a padecer un nuevo ACV después del primer año. Es por ello que los objetivos fundamentales en el tratamiento de estos pacientes radican en prevención de futuros episodios vasculares y conseguir la recuperación de los síntomas presentes”, enfatiza Máximo Zimerman (M.N. 107597), jefe de la Clínica de Neurorehabilitación de INECO.

El tratamiento en neurorehabilitación debe estar encaminado a la re-adquisición de las destrezas perdidas luego de la enfermedad. Un paciente con secuelas de ACV puede mejorar inclusive años después del evento con un programa especializado de rehabilitación. A través de la estimulación no invasiva cerebral, la realidad virtual, la robótica y nuevos paradigmas de entrenamiento es posible mejorar las funciones comprometidas fortaleciendo la recuperación.

De acuerdo al estudio EstEPA, realizado por el Centro Integral de Neurología Vascular de Fleni, el 2% de los argentinos mayores de 40 años convive con secuelas de un ACV, eso equivale a más de 340.000 personas. “Los datos epidemiológicos son fundamentales para poder llevar adelante acciones de prevención y políticas de salud pública”, afirma el Dr. Ameriso, de Fleni.

Por su parte el Dr. Pablo Lindor Luna, que trabaja en el área de investigación y capacitación en políticas públicas en la Provincia de Santa Fe, remarca que “los caminos preventivos son el factor central para enfrentar este drama, pero tienen un nivel de importancia muy pobre desde los poderes del Estado” y no se repara en “las complicaciones con su consecuencia de discapacidad y de recursos ingentes que el sistema de salud público debe costear en un marco cada vez más acotado de recursos finitos".

“Educar es el arma fundamental y más poderosa que tenemos. Si bien hay tratamientos, más importante es trabajar en la concientización”, resalta el Dr. Pedro Lylyk, presidente de ENERI que junto al Jardín Japonés realizó una jornada de concientización para alumnos secundarios.

“Queremos que la comunidad sienta que puede convertirse en un superhéroe real y salvar la propia vida al evitar los factores de riesgo perjudiciales o a la de un allegado al saber cómo actuar ante una señal de ACV”.

TAMBIEN PODES LEER:

Comentarios